生産性とは?

生産性とは、あるモノをつくるにあたり、生産諸要素がどれだけ効果的に使われたかを割合で示したもの。

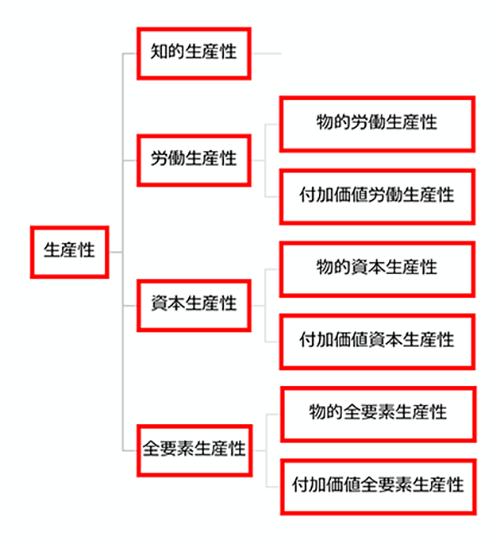

物的生産性:生産するものの大きさや重さ、あるいは個数などといった物量を単位とするもの。

付加価値生産性:企業が新しく生み出した金額ベースの価値、つまり付加価値を単位とする場合。

(出典:公益財団法人日本生産性本部)

知的労働の多くは、経理業務のように売上(≒付加価値)に直結しない業務であり、業種や職種によって生産性の定義が異なり、かつ企業ごとに改善したい生産性が異なるなど定義が非常に難解です。

■仕事の質・量/時間 オフィスの中で知的成果物を生み出す効率のこと

■生産量/労働者数(✕労働時間)

■付加価値額(粗利)/労働者数(✕労働時間)

■生産量/資本ストック量

■付加価値額(粗利)/資本ストック量

■生産量/合成投入量(労働+資本+原材料など)

■付加価値額(粗利)/合成投入量(労働+資本+原材料など)

生産性の定義

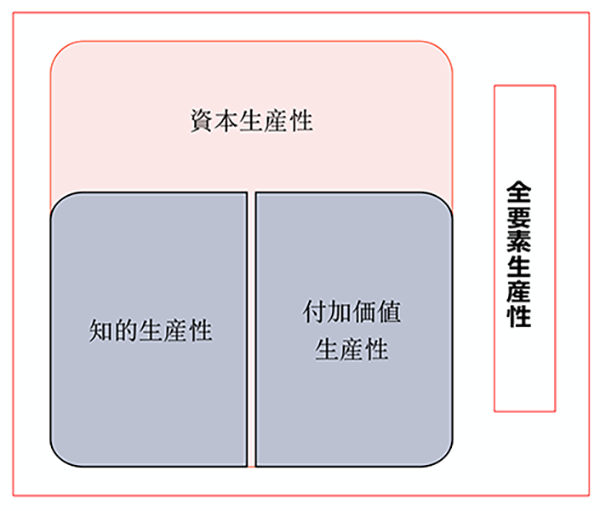

「付加価値労働生産性」「全要素付加価値生産性」「知的生産性」の3つを主な指標として検討を進めます

前提:今回の生産性評価のターゲットは、製造業に拘らないため、汎用できる指標にする必要があります。

〈付加価値労働力を指標とする理由〉

企業の最終目的は利益を出すことであり、産出の指標として付加価値を置くことは妥当です。

働き方改革の文脈において、労働者がいかに効率良く生産できるかという指標を測定することは不可欠であるからです。

〈全要素付加価値額生産性を指標とする理由〉

労働生産性という観点のみの場合、以下の例のように企業として好ましくない指標になりうるため、資本の観点も含む、全要素付加価値労働生産性もとらえる必要があります。

例)ひとの労働力に変わる自動化設備を導入すると生産性は向上しますが、企業全体の生産性という観点でみると導入した設備がひとよりもコストがかかっている場合は、企業としては好ましくありません。企業としては、付加価値労働生産性と付加価値全要素労働生産性の推移を合わせて見ることで、生産性を多角的に抜け漏れなく捉えられ、より効果的な打ち手を検討できるようになります。

〈知的生産性を指標とする理由〉

本プロジェクトでは、企業の生産性だけではなく、最終的に個人の働き方にもアプローチする必要があるという結論に至りました。

その場合、利益に直接関係しない業務従事者の生産性指標として、知的生産性を設定しております。

また、すでにテレワークを導入している業種(例:エンジニア、経理など)に知的生産業務が多いことも背景としてございます。

今後単純作業系の業務は機械に代替され、知識集約型の業務を求められる可能性がますます高まります。

〈資本生産性を指標から除外した理由〉

働き方改革や生産性向上の打ち手のための生産性評価であるため、基本的には労働という観点からの評価が必要です。

この場合資本生産性の指標が必要とは必ずしも言えません。一方、生産性評価を行うシステムとして、様々な評価軸は必要だと考えておりますが、現在は指標としていません。

今後フォーカスする可能性はございます。